作者自我介绍

田涛,河南辉县人,出生于1919年。河南大学法律系毕业,开封师院中文系函授结业,曾任汲县中学、淇县一中高级教师,淇县政协委员会第一届委员,曾任《中州今古》等杂志发表论文多篇。

编者的话:

本书作者田涛因病不幸逝世,享年九十一岁,但我会替爷爷将书发表完毕,这本书是田涛毕生心血的唯一著作,请大家多多支持这本书。

纣都朝歌,载诸史册,《淇县志》有详述焉。除《史》、《志》外,在淇县,有关纣王的传说,说不胜说;有关纣王的遗迹,比比皆是。纣都朝歌,奚复何疑?然自《竹书》出土,甲骨发现,《说殷》问世,始有异说:《竹书》说:“自盘庚徙殷,至纣之灭,二百七十三年,更不徙都。”王国维说:“洹水南之殷虚”,即“盘庚以来殷之旧都”。我国学术界遂多从此议,虽有少数学者主张纣都朝歌,但也不能挽狂澜于既倒。从而《竹书》“更不徙都”之说,相沿风靡于世,而纣都朝歌说,遂湮没无闻,人鲜道及矣!想不到汲郡古墓里的一把竹签,竟能改变历史的本来面目,其魔力之大,可谓无与伦比矣!然历史的实际,却依然闪烁其真理的光芒,启示着人们勇敢地继续去探索。(《甲骨学通论》)在“纣都问题”的讨论正在“深入进行中”,愿和大家一道把“纣都问题”的讨论继续深入下去,以期在讨论与争锋中,能把扭曲了的历史予以复原,还历史以本来面目。

第一章 朝歌为殷纣帝都

淇县古称沬邑,后名朝歌,为殷纣帝都。但几十年来学术界对此认识并不一致,至今仍是一个有争议的历史问题。不少人根据《竹书纪年》“盘庚徙殷,至之灭,二百七十三年,更不徙都”的说法,否认朝歌为纣都,只是纣之“离宫别馆”。对此,我们认为很有再商榷的必要。

一、朝歌为殷纣帝都

朝歌究竟是不是殷纣帝都?试翻阅《史记.殷本纪》、《周本纪》,则知周武王克商之后,封纣子武庚祿父于纣京师以续殷祀,并命管叔,蔡叔、霍叔相禄父治殷。所谓“治殷”,即治理殷之旧都。那么,殷的旧都在什么地方?《史记.周本纪.正义》引《汉书.地理志》对此作如下解释:

河内,殷之旧都(第127页,以下所引《史记》材料,皆系中华书局1959年版)。

所谓“河内”,按《史记.正义》:“河从龙门南至华阴,东至卫州,折东北入海,曲绕冀州,故言河内云也。”故《周书.职方》说:“河内曰冀州。”但“古帝王之都,多在河东、河北,故呼河北为河内”(见《史记.正义》)。概指今河南省黄河以北地区,这个地区,商代末期,为殷之都域。周灭殷后,把殷畿分为邶、鄘、卫三国。宋朱熹的《诗集传》对此亦作有解释:

邶、鄘、卫三国名,在禹贡冀州。……及商之季,而纣都焉。武王克商,分自殷墟,朝歌而北,谓之邶,南谓之鄘,东谓之卫,以封诸侯。 并说:朝歌故城在今卫州卫县西二十二里,所谓殷墟。(第15页)

按卫县故城,在今河南省浚县西南50里,今为卫县集(见《中国古今地名大词典》)。而卫县集西22里,即今之淇县。

又《史记.卫康叔世家》:……以武庚殷余民封康叔为卫君,居河淇间故商墟。

所谓“故商墟”显为纣都,所谓“河淇间”显指朝歌而言。可见朝歌即殷纣帝都,故亦称“殷墟”。而《史记.周本纪.正义》所引《括地志》材料,对朝歌为殷纣帝都,言之更详。

纣都朝歌在卫州东七十三里朝歌故城是也。

并述其沿革说:本沬邑,殷王武丁始都之。

并引《帝王世纪》的材料说:帝乙复济河北,徙朝歌,其子纣仍都焉。(第123页)

从以上材料看,可见朝歌确为纣都。此外,纣都朝歌,还可以“牧野之战”证之。

关于武王伐纣的史实,古籍多有记载。《诗.大雅.大明》第七章、第八章,咏的便是“牧野之战”。第七章言武王伐纣,第八章言武王克商。

而《尚书.周书》(宋《十三经注疏》本)记载尤详,综合《周书》之《泰誓》、《牧誓》、《武成》等篇的原文及注疏,略述武王伐纣的经过如下:周武王十一年(作者按:《尚书.泰誓序》作十一年,《文》作十三年。孔安国把十一年作为观兵之年,十三年作为伐纣之年。我们认为观兵之说不可信,故以十一年为伐纣之年。朱右曾也说“周武王十一年伐殷禽纣,故《尚书.泰誓序》言”维十有一年“,足证”十有三年谬“[《竹书.序》])。一月三日癸巳(作者按:有说周改正朔在克商以后,此时还应用殷之正朔,此说可从。一月应为十二月,《史记》即作十二月),由镐京出兵伐纣。行军二十五日,于二十八日师渡孟津。过河后于巳未日率师北上。于癸亥日陈师商郊,而纣师也陈牧野。第二天甲子日,天还未亮,双方初一按触,殷纣的军队,由于前徙倒戈,一败涂地,殷纣国破身亡。

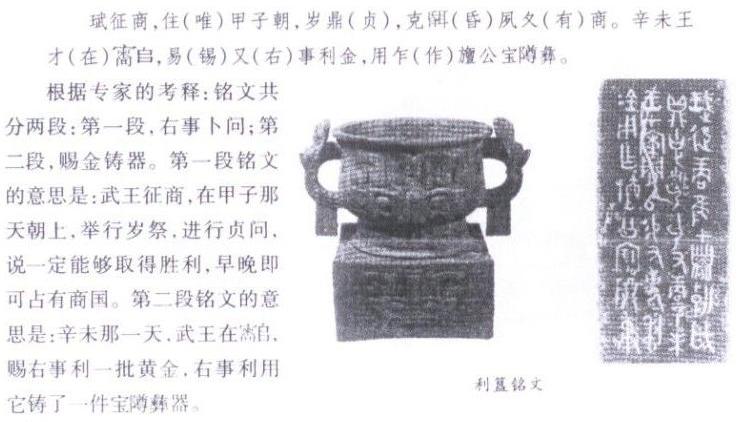

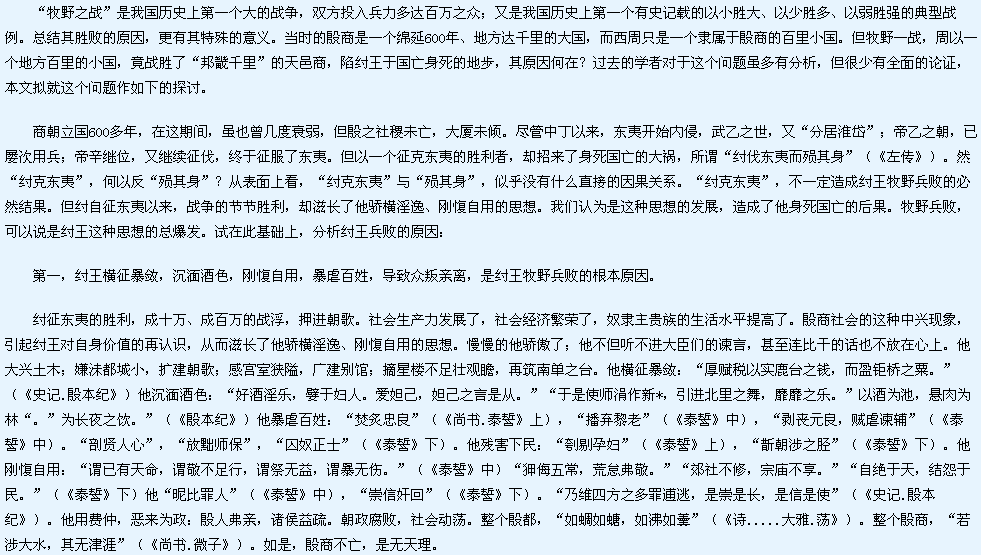

由于后人对《尚书》的怀疑,过去对这一史实的可靠性也打上问号。但司马迁的《史记》关于“牧野之战”史实的记载,与《周书》的记载,基本上是吻合的。尤其是战争爆发的“甲子日”,完全是相同的。可见《周书》所记“牧野之战”的史实,还是可信的。尤其是1976年,西周青铜器“利簋”在陕西临潼出土,更可以证实《周书》所记“牧野之战”的史实是确实的(关于“利簋“的出土,见《文物》1977年第8期)。这个簋是武王的右史利,用武王赐给他的金铸造的。簋上有两段文字,第一段文字即是”牧野之战”的战前卜文。文曰:

珷征商,唯甲子朝。岁贞,克。昏夙有商。

这段卜文经专家的考释是:武王征商,在甲子那天早上。举行“岁祭”,进行“贞问”。结果是“克”敌制胜,早晚即有商国。

“利簋”的这段铭文,完全证实《尚书.周书》和《史记》所记“牧野之战”的日期是确实的,也证明“牧野之战”的史实也是完全可靠的。 既然“牧野之战”确系事实,那么“牧野”在什么地方?据《史记.殷本纪.正义》引《括地志》的材料说:今卫州城即殷牧野之地,周武王伐纣筑也。(第109页)

那么卫州城为今何地?据《资治通鉴》的“卫州”注说:“卫州为汉汲县地”,即今汲县西南之汲城村。此地东北距纣都朝歌73里。历史上有名的“牧野之战”,便是在这一带开阔地打起来的。可见,“牧野”是纣都朝歌的牧野,唯其是距纣朝歌73里的牧野,纣王于兵败返走,才能于当天被擒于鹿台;而武王的军队,也才能于当天进入朝歌。如说纣都是在北蒙(今安阳殷墟)而不是朝歌,那么二者都将是不可能的。

此外,还可以周设“三监”证之。据《史记.周本纪》:“封商纣子禄父殷之余民。武王为殷初定未集,乃使其弟管叔鲜、蔡叔度相祿父治殷。”(第126页)张守节的《史记.正义》在注这一句时谈到“三监”问题。他先引《地理志》的材料说:“周既灭殷,分其畿内为三国,《诗》邶、鄘、卫是。邶、以封纣子武庚;鄘、管叔尹之;卫、蔡叔尹之,以监殷民,谓之三监。”又引《帝王世纪》的材料说:“自殷都以东为卫,管叔监之;殷都以西(作者按:应为南)为鄘,蔡叔监之;殷都以北国邶,霍叔监之,是谓三监。”由于二说不同,所以张守节的按语说:“二说各异,未祥也。”(第127页)

清梁玉绳的《史记志疑》说:“郑《谱》以三监为管、蔡、霍,甚是。”(第93页)今之学者,如郭沫若主编的《中国史稿》、翦伯赞主编的《中国史纲要》也都采郑玄《毛诗谱》的说法。可证张守节所引二说、《帝王世纪》的说法是正确的。武王克商之后,以纣京师封武庚禄父,但把殷畿分而为三国,设立三监,但不怕武庚叛乱。所以,从周设“三监”,也可证纣都确在朝歌而不在北蒙,否则“三监”监所,不会在邶、鄘、卫。

此外,我们还可以从淇县有关纣王的传说及其生活遗迹来证明。果如《竹书》所说:“帝辛受居殷”(《古本竹书纪年》第24页)、《竹书》所说的“殷”为“邺南三十里的北蒙”,即安阳殷墟,那么在安阳小屯当有关于殷纣的传说及其生活遗址。我们曾访问过安阳小屯村的群众,他们都说这里的老辈人,从没听说过有关纣王的什么传说,更没有听说过哪里有什么有关纣王的生活遗迹。相反在淇县,却是说不胜说,数不胜数的。有载诸《史》、《志》的;有留传于人们口头的;有至今仍为淇县地名的。今择要述如下:

1.载诸《史》、《志》的:鹿台:《史记.殷本纪》:“厚赋税以实鹿台之钱。”(第105页)《集解》如淳曰:“《新序》云鹿台,其大三里,高千尺。”瓒曰:“鹿台、台名,今在朝歌城中。”《正义》引《括地志》云:“鹿台在卫州卫县西南三十二里。”

《水经注》“淇水”条说:“今城内有殷鹿台。”并引《竹书纪年》:“武王亲禽帝受辛于南单之台。”并说:“南单之台,盖鹿台之异名也。”

《淇县志》(顺治版。以下所引《淇县志》材料,皆顺治版):“鹿台在县西十五里南阳社地方,即殷纣积财处。”

钜桥:《史记.殷本纪》:“而盈钜桥之粟。”(第125页)《集解》:“钜桥,仓名。”

《淇县志》:“钜桥在县东二十里,淇河之东,即殷纣积粟处。”

酒池:《史记.殷本纪》:“以酒为池。”(第105页)《正义》引《括地志》云:“酒池在卫州卫县西二十三里。”《太公六韬》云:“纣为酒池,迴船槽丘而牛饮者三千余人为辈。”

《淇县志》:“酒池,在县西北十五里灵山社大窪村。传为殷纣观牛饮处,至今遗址尚存。“

殷故宫:《淇县志》:“在县西朝阳山,其址尚存。”

朝歌邑:《淇县志》:“即殷旧都,汉置县。”

郊台:《淇县志》:“在县东北十五里吴里社,相传为殷郊祀之所。”

摘星楼:《淇县志》:“一名妲己台。在县城西北隅,与城相接。相传纣与妲己观朝涉之处,今遗址尚存。”

斮胫河:《淇县志》:“源出县西北三里,东南流入卫河。昔殷纣王斮朝涉之胫即此,因名。”

鹰犬城:《淇县志》:“在县东北十八里,昔殷纣畋猎之所。”

纣王墓:《淇县志》:“在县东北十五里四流口社淇河内,相传殷纣葬于此。”

邻近县与纣王有关的古遗址:在汤阴县的有羑里城。《史记.殷本纪》:“纣囚西伯羑里。”(第106页)《集解》引《地理志》曰:“河内汤阴有羑里城,西伯所拘处。”

在汲县的有比干墓。《史记.殷本纪》:“剖比干,观其心。”(第108页)《周本纪》:“命闳夭封比干之墓。”(第126页)《正义》引《括地志》:“比干墓在卫州汲县北十里二百五十步。”(第127页)

2.留传于口头的:无核枣的传说

一天,为庆祝鹿台落成,纣王在鹿台之上,摆下九龙盛宴,大宴群臣。宴席之上,烹龙炮凤珍馐味,酒海肴山色色鲜。酒宴过后,内侍用碧玉盘献上当地特产的灵枣解酒。但见枣大色鲜,脆甜利口。群臣齐声夸赞,莫不称好!独纣王龙眉微皱,默不作声。群臣不解,你看着我,我看着你,一时殿上鸦雀无声。稍停,但见纣王轻启龙口道:“好是好,就是有核,美中不足。”群臣跟着都溜须起来。说:“就是,就是!”据说从那时以后,破庄一带的枣树,所产灵枣便都无核了。

葬纣王于淇河内的传说

据说纣王的儿子,最不听他的话。纣王叫他往东,他偏往西;纣王叫他打狗,他偏赶鸡。纣王也很头疼。尽管纣王对一些不顺他心意的大臣,动辄施以极刑,而对自己不孝顺的儿子,却一点办法也没有。牧野兵败,纣王在死之前,把儿子叫到跟前,嘱咐他在自己死后,把自己埋在淇河里。纣王的意思,儿子是个蹩子,这次让他在自己死后把自己埋在淇河里,他一定会在平原卜一块宝地埋葬自己。想不到他的儿子这时却一反常态,他想:“自己过去因为怎不惯父王的所作所为,所以一向不听他的话,遇事好跟他打别扭。如今国破家亡,父王临死的遗言,自己应该照他的话去做,也算尽一点孝心,让他死后也得到点安慰。“纣王死后,他的儿子果然按照他的话,把他埋在淇河里。

凿断金牛岭的传说

俗说“纣王的江山,铁筒一般“。殷朝的王气,都聚在金牛岭上。断不了金牛岭,破不了朝歌城。武王伐纣,兵抵朝歌城外,千攻万打就是攻不下朝歌城。姜子牙掐指一算,知是金牛作怪,于是下决心凿断金牛岭。可是白天凿断了,夜里又长起来。后来姜子牙命三军日夜凿山不止,三天三夜,终于凿断了金牛岭,这才攻下了朝歌城。金牛岭在县西15里,如今金牛岭中间有一豁口,淇县人叫做:断王口”的便是。

其他如姜子牙卖面、黄飞虎镇守淇水关等故事,都是淇县人口头乐道的传说。

3.有至今仍为淇县地名的如:

卧鸾村:相传为纣王鸾驾存放的地方,今为地名。

纣王殿:在县西50里,传为纣王铸造兵器的地方。今为地名。

血村(今名薛村):传为纣王牧野兵败后,退到玉门关外,与周兵背城一战,“血流飘杵”,沧河水赤。沧河流入卫河处的“血村”,即因此得名。

刑盆:传为纣王殘杀大臣的刑具,其刑如盆,故叫刑盆。今为地名。

从以上所述证明,朝歌应确为殷纣帝都。

朝歌为纣都,不是纣之“离宫别馆”。试再以《史记》所载武王克商后之善后事宜证之。

1.武王于甲子次日整修殷社

按:“社”为古代帝王立国之标志。《白虎通.社稷》:“封土立社,示有土也。”

“社”必立于帝都,不可能立于“离宫别馆”。

2.武王释箕子之囚,百官之禁

按:当时上层社会政治犯囚禁的地方,也只能在帝都附近,不可能在“离宫别馆”。

3.武王散鹿台之财,发钜桥之寨

按:藏财之“府”,贮粟之“仓”,也只能在帝都或近郊,而不可能在“离宫别馆”。

4.武王展九鼎、宝玉

按:九鼎为传国重器,宝玉为礼神瑰宝。九鼎必置于帝都,宝玉必藏于神宫。均不可置于“离宫别馆”。

5.武王于克商之事毕,“乃罢兵西归”

按:朝歌果为纣之“离宫别馆”,武王于攻下朝歌后必进军北蒙,迁其国宝重器,而不会兵抵朝歌,即“罢兵而归”。再说纣王于牧野兵败,也必然退兵北蒙,以守王宫,决不会退守鹿台,而遭擒杀。

第二章 帝乙迁沬,纣都朝歌

根据上述分析,朝歌应确为殷纣帝都,不是纣之“离宫别馆”,而且从帝乙起,殷即徙都朝歌。关于帝乙徙朝歌之事,不仅古之《帝王世纪》有记载,即近人罗振玉通过对殷墟甲文的考释,也肯定“迁沬必在帝乙之世”,并指出《竹书》“更不徙都”的说法是错误的(《殷墟书契考释》)。罗氏的话,还可以证诸郭沫若对《戊辰彝铭文》的考释。郭沫若说:“卜辞乃帝乙末年徙朝歌以前之物,有帝乙二十年之纪录,可知徙朝歌乃二十年以后事。”(《殷周青铜器铭文研究》)还可以从殷代诸王名谥中见不到帝乙、帝辛的名谥得到证明。据王国维、陈梦家等学者对殷代帝王名谥的考释,证明殷墟甲文所载殷代帝王的名谥与《史记.殷本纪》所载帝王的名谥基本相符,独缺昭明、曹圉、帝乙、帝辛四代(见吴泽《中国历史大系.古代史》,第5页)。按昭明、曹圉为殷之远祖。甲文付缺,可暂存疑。而帝乙、帝辛乃商代末世之君,应无庸疑。那么在殷墟甲文中,为什么见不到帝乙、帝辛的名谥?关于这个问题,王国维在他的《古史新证》中曾说:“辞出于殷墟,乃盘庚至帝乙所刻辞,其先王中自无帝乙、帝辛之名。”吴泽在《中国历史大系》中也有类似的说法:“至于帝乙、帝辛未见诸卜辞者,则因殷墟卜辞的最后制作是帝乙、帝辛时代,也就是说,殷代最后主祀的,即最后祭祀祖先的人是帝乙、帝辛;被祭祀的先王先公,当然也以文丁为止,故甲文中无帝乙、帝辛的名谥,也看不到帝乙、帝辛的名字。”(第6页)对于他们的解释,我们是不敢苟同的。难道说殷代最后祭祀祖先的人是帝乙、帝辛?考武王克商,立纣子武庚以续殷祀,时间虽短,证明帝辛之后殷祀未绝。果如《竹书》所言,盘庚徙殷到纣之灭,更不徙都,那么,实际殷商的最后主祀人应是武庚,而不是帝乙、帝辛;反之,帝乙、帝辛都应在被祀的先公、先王之列的。殷商被祀的先王先公应以帝辛为止,而不是以“文丁为止”。而在殷墟的刻辞中,应见到帝乙和帝辛的名字。但实际在殷墟的刻辞中,被祀的先公先王于文丁;刻辞止于帝乙。但原因不是如王国维、吴泽所说的;原因在于帝乙的迁都。因为帝乙之世,殷已徙朝歌,帝辛都朝歌,当然在殷墟甲文中见不到帝乙和帝辛的名字。

朝歌作为殷都,从武丁起、历武乙、文丁、帝乙、帝辛共五帝。考武丁、武乙、文丁为时较短,而帝乙、帝辛合起来却有近70年的时间,因而朝歌应留下能证明其为纣都的文物。据我们所知,新中国成立前有无发现,已不可知;新中国成立后,淇县文物管理所虽对淇县的殷商遗址进行过普查,但并未进行发掘。然而有关晚商文物、却因开荒、翻地、起土等种种原因,时有发现。如邲其三卣、作册般铜鼋等,据李学勤先生说都是帝辛时器。但朝歌殷墟出土的晚商文物毕竟很少。分析其原因:第一,朝歌殷墟不同于安阳殷墟。安阳殷墟为河水淹没,所以殷王室卜辞及其他文物,有的能够埋在地下,保存下来。朝歌殷墟则不然,武庚叛乱后,周兵二次攻下朝歌,“朝歌为墟”,宗庙、宫殿皆焚于火。康叔建卫,卫都朝歌400多年,殷商遗物,早已流失净尽。且3000年来,沧桑变幻,即使有些遗物,也早荡然无存。第二,朝歌究竟是否为殷都,直到今天,认识仍不一致。因而朝歌殷墟一向未引起人们的重视,没有进行过勘探与发掘。因而殷纣故宫遗址何在?地下有无遗物,都无从肯定。但朝歌故城殘壁尚存;摘星台遗址犹在;斮胫河仍潺潺南流,这都是载诸史册,不可移易的见证。

因而要解决朝歌是不是殷纣帝都这一长期争论的历史问题,关键是从《竹书》“更不徙都”的说法中解脱出来;从历史的实际出发,把地下发掘与史料研究结合起来,才能得出比较允当的结论,才能还历史以本来面目。

再谈朝歌为殷纣帝都

纣都朝歌(今河南淇县),原是载诸史册及地方志的事实。但自甲骨在安阳殷墟出土,王国维的《说殷》问世,《竹书》的“更不徙都”说,即被奉为圭臬。我国学术界遂把洹水南的殷墟,说成是盘庚到帝辛,273年的帝都,从而抛弃了历来史书所载的“纣都朝歌”说。然而历史的实际并非如此。要说安阳殷墟为殷都,我们并不否认,但要说安阳殷墟是盘庚到帝辛,273年的帝都,说盘庚到帝辛都是都殷墟的,则大谬不然。因为史书所载及地下发掘,都证明事实并非如此。首先让我们谈谈“盘庚迁殷”的问题,所谓“盘庚迁殷”,是盘庚迁“亳殷”而不是盘庚迁北蒙,是盘庚从北蒙迁“亳殷”而不是从奄迁“亳殷”。且看《史记》的记载:“帝阳甲崩,弟盘庚立,是谓帝盘庚。帝盘庚之时,殷已都河北(按即北蒙)。盘庚渡河南,复居成汤之故居。”(《殷本纪》)可证始迁北蒙的殷王是阳甲,盘庚是立于北蒙的。盘庚立于北蒙后,又迁往“成汤之故居”,“成汤之故居”何在?近年来由于偃师商城的考古发掘,如今学者们大都肯定偃师商城是汤都。偃师商城的发掘,不仅证明偃师商城是汤都,而且也证明偃师商城是盘庚之都。因为在偃师商城的考古发掘中,考古学者发现这座古城是在使用过一段时间后即被废弃,后来经修补后又重新使用的,据论证再次设都于此的殷王便是盘庚(见《全国商史学术讨论会论文集》第414-415页)。可证盘庚立于北蒙后又迁往亳殷。所谓“盘庚迁殷”,是盘庚由北蒙迁“亳殷”,此证一也。盘庚都“亳殷”后,历小辛、小乙,直到武丁还都“亳殷”。何以为证?可以武丁访贤、后于傅险得傅说证之。傅险“在今陕州河北县北七里”(《括地志》),即今山西平陸县一带,为西亳之野,此证二也。关于“盘庚迁殷”,非迁安阳殷墟,还可以安阳殷墟的考古证之。根据安阳殷墟的考古发掘,从出土的15万片甲骨中,还没有发现一片是盘庚或小辛、小乙的甲骨;在安阳殷墟西北冈殷大墓的发掘中,也没有发现一座墓葬是盘庚或小辛、小乙的陵墓(《商代墓地制度》见《考古》1983年10期)。此证三也。从以上事实,足可以证明所谓“盘庚迁殷”是盘庚迁亳殷并非迁安阳殷墟。《竹书》说盘庚是始都北蒙的殷王,其说是不可信的。那么《竹书》的“更不徙都”说是不是事实呢?首先,盘庚立于北蒙后,即迁往“亳殷”,并不是“到纣之灭,更不徙都”。盘庚都“亳殷”后,历小辛、小乙到武丁。武丁50年,殷即离开亳殷徙河北,先都沬,今河南淇县之武丁城遗存可证;后徙北蒙,有安阳殷墟出土的武丁卜辞为证。可证盘庚迁亳殷后,其后王也不是固定在亳殷“更不徙都”。武丁是盘庚后王中第一个徙河北都沬的殷王;也是盘庚后王中第一个都北蒙的殷王。武丁都北蒙后,其后王康丁、文丁即从北蒙迁西亳,否则武乙不会“复去亳,徙河北”(见《殷本纪》),帝乙也不会“复济河北”(见《帝王世纪》)。可证武丁都北蒙后,其后王也不是固定在北蒙“更不徙都”的。从以上事实看,《竹书》的“更不徙都”说,是不符合历史实际的,是不足信的。实际上,商代后期,盘庚后王多因水患等原因,辗转迁徙于西亳、朝歌、北蒙三地,并非固定于一地“更不徙都”。所以,作为商代后期的都城,应不止安阳殷墟一处,朝歌、偃师也应并称为殷墟的。

纣是都朝歌的。纣都朝歌,始自“帝乙迁沬”。皇甫谧的《帝王世纪》说:“帝乙……徙朝歌,其子纣仍都焉。”皇甫谧的话,又为近人罗振玉通过对殷墟甲文的考释所证实。罗氏说“《竹书》‘更不徙都’说是错误的”。并肯定“迁沬必在帝乙之世”(《殷墟书契考释》)。皇甫谧的话,也为郭沫若《戊辰彝铭文》的考释所证实。郭沫若说“徙朝歌乃二十年以后事”(见《殷周青铜器铭文研究》)。郭沫若又说:“帝乙末年必有迁沬之事。如无此事,不唯旧史料中有多少事实成为子虚,即卜辞中有多少现象也无从说明。”(《卜辞通纂》)所以我们说帝乙20年后,殷都必有一场大水,是河水暴涨,淹没了王都,帝乙是因水患而迁都朝歌的。帝乙迁朝歌后,殷都北蒙即沦为一片废墟。纣都朝歌50多年,北蒙这座历史名城,早已在人们的记忆中逐渐淡忘了。这就是武王伐纣、纣王于牧野兵败之后,不退守北蒙,而兵撤鹿台;武王于攻克朝歌后,不进军北蒙,直捣“黄龙”,而兵抵朝歌,即罢兵西归的原因。这就是武王于克商后,做善后于朝歌,不做善后于北蒙;迁九鼎于朝歌,不迁九鼎于北蒙的原因。笃信《竹书》说的人,不知对上述史实,当作何解释?纣是都朝歌的,纣都朝歌,除史书有记载外,还可以证诸淇县古城垣。1984年,全国商史学术讨论会在河南安阳召开,代表们在淇县参观时,中国社会科学院夏鼐院长曾指着淇县古城说“淇县古城垣是典型的商城”。此外还可以证诸淇县有关纣王的传说及其生活遗迹。朝歌为纣都,还可以证诸1977年在陕西周原出土的商人“庙祭甲骨”。尽管有人把这些“庙祭甲骨”判作是“殷墟甲骨文第五期帝乙、帝辛时期”(《甲骨学通论》),但我们仍然认为这些“庙祭甲骨”应来自朝歌,不相信这些“庙祭甲骨”会来自殷都北蒙,尤其是其中的H11:1,如确信系帝辛卜辞,它就更加不可能来自殷都北蒙。因为武王伐纣,攻的是朝歌;周公二次东征,征的也是朝歌。朝歌是纣都,帝辛卜辞,只能来自朝歌,不可能来自北蒙!

“纣都问题”的讨论,还在深入进行中,谨再以此文重申纣都在朝歌。

朝歌殷墟城垣考

淇县古称沫,后称朝歌。早在武丁都沫之前,沫地即已形成繁荣的邑落。武丁由西亳迁沫,第一个在沫建都,继之武乙、帝乙,至纣之灭,沫邑作为商代都城,共历四帝。但武丁所都沫邑,其城址在今何处?帝辛所都朝歌,其城址又位今何方?不仅史书无载,即《淇县志》也未记。关于沫邑的地望,据《史》、《志》所记,在今淇县城北。而今淇县城北一带地方,古城垣只有位于今三海村的所谓“二道城”遗存。但今天所说的“二道城”遗存,是否即残存的武丁城?这个问题,过去还没有人提出过;为了弄清朝歌殷墟城垣的情况,我们不妨设想提出来。又《淇县舆地图说》载有“三道皇城”的说法。所谓“三道皇城”盖指商纣的都城有三道而言,即所谓头道城、二道城、三道城。今之所谓“二道城”,其北墙西起煤矿建公司,东迄石岗凹新庄西地;其西城墙,北起煤建石岗凹新庄西地,南到今北关东后的莲花天酒地池,也戛然而止。换言之,我们今天看到的二道城垣呈 形,不象一座城垣。所以有人说:“‘二道城’不是城垣,是防洪的堤坝”。这个说法,貌似有理。因为淇县西境多山,据说从灵山下来的山洪,水势凶猛,正对“二道城”的西城墙,筑堤防洪,不无道理;但如说筑东城墙,也是为了防洪,便学得理由不足。所以,说“二道城”不是城垣而是防洪的堤坝,这个说法,是不能令人信服的。所以“二道城”不是防洪的堤坝,应是城垣。但它是不是商城?1984年,全国商学术讨论会在安阳召开,中国社会科学院原夏鼐院长在淇县参观进曾说:“‘二道城’是典型的商城”。“二道城”既是商城,那么,它的原来面貌决不是如今之遗存呈 形。这了弄清“二道城”的本来面目,我参加了由淇县县志总编室、淇县地名办公室、淇县文物管理所组成的联合调查组于1986年3月6日起对淇县“二道城”城垣进行考查。考查的结果,证明“二道城”的原貌,并非如今之遗存呈 形而是呈囗形。今之“二道城”所以呈 形,与汉筑朝歌城有关。据考查汉筑朝歌城,其西城墙是移用了“二道城”的西城墙南段的土修筑的。证据是“二道城”西城墙南段的延伸部分,稻庄西地,不仅有明显的城垣痕迹,而且在延伸部分的田垄里,遗留的殷商陶片,俯拾即是。而汉筑朝歌城的西城墙的夯土层中也发现有同“二道城”西城墙南段延伸部分城基上相同的殷商陶片。由此可证,汉筑朝歌城的西城墙,是用“二道城”西城墙南段的土筑的。而汉筑朝歌城的南城墙和东城墙则是借用了“二道城”南震墙和东城墙的南段城墙。因为在这一带被群众起平的城垣废基?

希颐且彩暗酱罅康囊笊烫掌K浴岸莱恰笔滴煌暾某枢硇蔚某浅亍3枢硇蔚摹岸莱恰背窃菔挡饽媳背?100米,约6里;东西宽2100米,约4里。城周长约20里,城垣面积计24平方里,相当于安阳殷墟发掘的总面积。这座商城城基宽约150米,高约10米,顶宽约13米。外环宽约20米、深约5米的壕池。这样一座巍然壮观的城池,确体现了一个“邦畿千里”大国的风貌。

“二道城”既是一座完整的城垣,那么今之“二道城”遗存当即残存的武丁城。因为开始在沫建都的是武丁,帝乙都沫是后来的事。再说帝乙是由于北蒙被河水淹没后仓皇迁沫的,他不可能在在到沫后于短时间内即建一新城。有武丁城在,他必然借居武丁城,继之纣又据之。这就是《帝王世纪》所说的:“帝乙……徙朝歌,其子纣仍都焉”。所以今之“二道城”遗存,应为武丁城遗存。我们今天看到的武丁呈 形,独缺南城墙,那么武丁城的南城墙,应在今何处?过去我们在进行“二道城”考查时,根据群众的反映,说:“‘二道城’西城墙南段截止处往东,原是一高坡,直达淇县西城外。过去出淇县西门,要爬一高坡,才能出去,这就是‘二道城’城基。‘二道城’由西城墙南段截止处东折至西门外向东南蜿蜒而去”。后来我们查看这一带地貌时,果然从“二道城”西城墙南段截止处往东,地势隆起,这一横宽约100米的地带,显然高出两边地面,有的达1—2米之多,并有明显的夯土层痕迹,且有零碎的殷商陶片。但根据这一说法,殷纣的“二道城”则是一刀把形。因为当时我们根据古代帝都的造型,不相信殷纣的朝歌城会是一不整齐的刀把形,所以对这个说法没有重视。但这一地带又显然为一旧城城基,如不是“二道城”城址,这一带地势为什么会如此高隆呢?我们当时也弄不清楚。最近改道的京深公路从这一地段经过。在挖公路 两旁的排水沟时,发现在一米多深的地下,皆为四至五厘米极为坚厚的夯土层,与我们过去在这一带所看到的夯土层一样。从而进一步证实这一段地带确是旧城城址。而且穿城往东,还可以见到一条向东延伸的较高地带。如今看来,这一地带,必为武丁城的南城墙遗址。这样武丁城为一东西宽约4里,南北长约3里,略呈横长方形的城池。后来武乙迁沫,帝乙迁沫,应皆指此城。迨纣即位,又就武丁城向南扩南昌大之,筑成一东西宽4里,南北长6里的长方形城池。并把沫都改名朝歌,城名朝歌,盖由于城西的朝歌山。这就是史称的朝歌城,即传说的“二道皇城”。后武王克商,封纣子武庚于纣京师,即据此城内。武庚畔周,“朝歌为墟”,而城垣尚存。后周公以成王之命封康叔为卫君,因纣宫室被焚,康叔即另居殷墟之定昌(见《史记·卫康叔世家》)。考定昌即淇县城内之东仓。可证卫国的都城是借用商纣的朝歌城。卫国把殷纣的朝歌城作为都城,从卫康叔到卫懿公失国,共经历四百零三年。至汉筑朝歌城,又就“二道城”缩而小之,约为纣朝歌城的三分之一,即今之淇县城。汉筑朝歌城的东城墙、西城墙、南城墙的情况已如上述。而!

北城墙西段的一部分则是借用纣王宫城垢南城墙。这证明裴骞所说的纣王城,应指纣王的宫城。纣王宫城的南城墙必位于汉朝歌城垢北城墙处,裴骞才能说“出淇邑北门,西行过纣王城”,如纣王宫城的南城墙在今淇县红旗路北,裴骞即不能说“西行过纣王城”。由此可知,纣王宫城的南城墙必为汉朝歌城的北城墙。按纣都朝歌城自汉朝歌城北城墙以北为纣王宫城。宫城的东墙以地貌证之,当为今上关街;宫城的西城墙当时在今三海村外围。宫城东西宽600米,南北长1000米,宫城面积约60万平方米。这就是传说的“三道皇城”。纣王的宫殿区,即在“三道皇城”内。前为宫殿区,后为苑囿区。按古代帝王宫殿“左祖右社”的布局原则,我们还找到了殷纣社坛的遗址,在今红旗路文化局后,南距红旗路约250米处。解放初期,此处尚有社坛遗存。根据社坛位置,则纣王宫殿区当在社坛东。再东则为宗庙所在地,宗庙的位置当在今红旗路火神庙一带。

传说后来,纣王又稍大其邑,筑“头道皇城”,也即朝歌城的外城。外城围约130余里,据说外城门有八,今可考都,南门位于常屯,北门位于淇水关,西南门位于玉女观。至今常屯、淇水关附近尚有明显的夯土层痕迹。

由于纣都朝歌,历山带河,且围有三道城垣,所以京师固若金汤。传说“纣王的江山,铁筒一般”,信不诬也。然自古帝王,得民心者得天下,失民心者失天下;虚已者兴,骄人者亡。纣以“邦畿千里”的殷商大国,以固若金汤的城池,竟被地方百里的周所败亡。后世帝王,不以殷纣为鉴者,其不亡鲜矣。

--------田涛《纣都朝歌》86年5月21日稿

卫城抑纣城议

淇县古城原为纣都朝歌,1986年省文物研究所鉴定该城为春秋卫城。淇县古城究竟是卫城还是纣城?现在就这个问题,谈谈我们的意见。

位于淇县城北的淇县古城遗存,原为古沫邑所在地。商朝后期,武丁由西亳迁沫,消灭了盘据在沫邑的豕韦氏,开始建立沫都,是为武丁城。后武丁迁北蒙,沫都废置。其后武乙迁沫又都之,帝乙迁沫都又都之,纣又都之。后来纣就武丁城扩而大之,因城西朝歌山,改称沫城为朝歌城。纣都朝歌五十二年,朝歌城巍然壮观,体现了一个大国都城的风貌。至今遗存的古城,部分城墙犹高约10米,顶宽约13米,基厚约150米。原朝歌城垣东西宽4里,南北长6里,城周20里,总面积24平方里,相当于殷墟发掘的总面积。武王代纣牧野一战,前徙倒戈,纣亡国灭,六百年社稷,毁于一旦。但战争并未波及朝歌城垣。朝歌城垣巍然如故,连纣王宫殿居室,也依旧富丽辉煌。战争结束后,周武王以纣京师封纣子武庚比诸侯,以结续殷祀,武庚就居住在他父王的宫室里。后武庚叛周,周兵攻下朝歌,武庚身死,宫殿被焚,百姓被掳,顽民被迁,从此朝歌为墟。但周兵并未毁朝歌一根毫毛,朝歌城垣,依然完整如故。后周成王封康叔侯建为卫国,但卫建国进并未另筑新城,而是以纣都朝歌城为都城。所以司马迁说康叔之都,位“河淇间,故商墟”。只因纣王宫室被焚,康叔只得在纣王东南之定昌,另筑新宫。

卫都朝歌至懿公失国历四百多年。在这四百多年里,卫对朝歌城垣,必经多次修缮,但朝歌城垣,仍不减当年的巍然风貌,只是震垣的包含秀,已开始有所变化。卫懿公死后,卫国在诸侯的帮助下,在楚丘另建新都,从此朝歌旧城(以下称纣都朝歌为朝歌旧城),开始荒废。后来朝歌先属晋,又属齐,战国时属魏。看来这些国家,也不会拿出多大的力量,去修缮久已荒废坍塌的朝歌城。这段时期的朝歌旧城,必然呈荒废状态。汉初殷王司马,在河内建立殷国,作为殷国都城的朝歌城,由于防务的需要,必然重加修缮,而城垣包含物,必然也进一步复杂化。汉高祖击破司马,朝歌建县。关于朝歌建县后的历史变迁,《卫辉府志》、《淇县志》对此均有记述。《府志》说:“淇县城,土为之,即古殷墟。西汉始建朝歌县,即筑此城。隋废朝歌置卫县,城遂废。历唐、宋、金、元。元间都转运使请立淇州,因旧城增筑,明正统间知县董英重修。……”(《卫辉府志·建置部·城池》),《县志》记载与此大同小异。从它们的记载 可知:今之淇县城,即汉筑的朝歌城;汉筑的朝歌城是土城,位于殷墟内。但遗憾的是,《府志》、《县志》对朝歌城如何建筑的情况,记载都十分简略。比如《府志》说:“淇县城,土为之”,那么建筑用土,从何而来?又说:“淇县城……即古殷墟”,那么汉朝歌城与朝歌旧城关系如何?都未述及。朝歌旧城,城周20里,而淇县建“州时”,是国耙朝歌城“增筑”的,而“增筑”后的淇州城(今淇县城)据说仅9里13步。从而可知汉筑朝歌城,仅只为朝歌旧城的三分之一。那么,汉于朝歌旧城建县筑城时是怎样设想的?我们认为当时有三种可能?一、对朝歌旧城,重加修缮,作为县城。二、另建新城。三、利用朝歌旧城改建朝歌县城。看来当时并没有采用第一个方案。原因之一,朝歌旧城荒废坍塌过甚,重加修缮,工程量大,耗费亦多。原之二,朝歌建县,按一个县的设制,不需要,也不允许有这么大的城垣。原因之三,从秦末到建县,连年战争,人中锐减。据《淇县志》载,从明初到清初,全县人口不超过两万人。那么汉初人口更少,真正能生活在城垣内的人口,秘寥寥无几,事实上也不需要偌大城池。原因之四,没有那么大的戍卫力量。第二个方案,另建新城,也不实际。因为有朝歌旧城在,抛开它另筑新城,也不经济。所以,汉在建朝歌县城时,适当地利用朝歌旧城,即把朝歌旧城缩而小之的可能性,还是很大的。这样也符合《府志》所说的“位于殷墟内”。根据1986年淇县县志总编室、淇县地名办公室、淇县文物管理所三个单位对淇县古城考查的结果,可知汉筑朝歌县城时,是利用了朝歌旧城的东城墙,南城墙的一部分,纣宫城南城墙的一部分;而西城墙是新筑的。而建城所需土,完全取之于朝歌旧城。我们可以说汉初为了修建一个朝歌县城,而彻底破坏了纣都朝歌城。换句话说,汉朝歌城兴建之日,也就是纣都朝歌城遭大破坏之时。汉朝歌城的建成后,纣都朝歌城,便成为截肢断股的残垣破壁了。这在中国文化史上不能说不是一个莫大的损失?两千多年来,残破的朝歌旧城,在自然坍塌和人为的破坏下,便只丢下来这段矗立的古董城垣遗存,至今它仍在日益消失中。我们所以历史地叙述纣都朝歌的兴建与消亡,来龙与去脉,为的是说明对都朝歌从武丁建城到纣扩建后的朝歌城,三千多年来,其城垣虽被毁坏殆尽,仅留下这一段古城垣,但这一段残存的古城垣,尽管历尽沧桑,面目全非,但它仍只能是纣城,而不可能是卫城区。因为卫康叔从康被封到“河、淇间故商墟”后,从末在原朝歌城址上建过新城垣,这是历史的实际。决不能因为今日淇县古城垣其包含物复杂,便改变了历史的实际。再说一座古城垣,历经三千多年沧桑,在几度废弃与继续的过程中,使其不坍塌,不破坏,不修补,是不可能的!使其包含物不复杂也是不可能的。如不历史地看问题,但从其包含物一点定乾坤,如此鉴定,不仅会失历史的真实,也不能为后世所折服。

淇县古城垣为卫城还是纣城,我们认为很有再议的必要。

选自——田涛《纣都朝歌》 90.7.15稿

从鹿台遗址发现的铜镞谈起

淇县城西南十多里处金牛岭内破庄之东南有一唐朝修建的鹿台遗址,过去寺内碑碣甚多,据碑碣所载,鹿台寺为古鹿台遗址。明嘉靖二十四年的《淇县志》也载:“鹿台在县西十五里许,今为鹿台寺”。是否属实,并无可证之物。1981年,淇县文物管理所在鹿台遗址进行文物普查时,耿青岩同志于鹿台遗址前之水潭东北角上,捡到铜镞一枚。铜镞为范铸,镞头与镞铤相连,长四厘米;镞头为双倒刺,两刺间距为二厘米,镞头锋利。后为在朝歌寨也捡到一枚同样型制的铜镞,铤长比鹿台的长0.5厘米。经专家鉴定,均为晚商文物。从鹿台铜镞的发现,足可证《史》、《志》所载的鹿台,全系事实。

按鹿台为殷纣贮存财宝的地方,也是纣五游乐的苑林,平时有宿卫军护守。

今天在鹿台遗址捡到的铜镞,可能是当年鹿台的宿卫军所遗失,但也可能是战争的遗物,而且后者的可能性还很大。因为宿卫军战士偶然的遗失,为数必竟不多。且三千年沧桑变幻,这种偶然的遗失,怕在今天是很难找到了;唯有战争,遗留的数量巨大,在今天始有捡到的可能。那么当年的鹿台有没有发生过战争?有的。武王伐纣,纣王牧野兵败后,继在玉门外与周师作背城战,企图挽回失败的战局。无奈人心已死中,天意难回。玉门战役又败了,他便转战鹿台。妄图据险顽抗。这就是司马迁所说的“纣走入,登鹿台”的话。司马迁说纣登鹿台是为了寻死,纣王果为寻死,何不回到王宫,到宗庙去寻死?是舍不得他的珠宝玉器?那么“自焚而死”,又何能有助于他财宝的保存?所以,司马迁说纣王登鹿台为寻死的说法是不实际的。再说纣王是一个自信心很强的人,他决不会因为一次,两次战争的失败而即“自焚而死”。他之登鹿台,是为了继续挽回危局,而且鹿台不胜,他还可兵撤朝歌寨。(朝歌寨距鹿台仅十多里,而且山高地险,易守难攻),据险而守,以待援兵。这便是纣王的最下策:转战鹿台,退守朝歌寨。因而在鹿台的崇山峻岭上,在鹿台的建筑群里,纣王的宿卫军与周兵,必有一番惨烈的拼杀。纣王的宿卫军,以弓箭抗拒穷追的周兵;周兵也以胜利在望的急切心情,对撤至鹿台的纣王宿卫军穷追猛打,以弓箭追杀逃亡的商纣军。拼杀之烈,也是动天地、泣鬼神的。无奈纣王的宿卫军,终天敌不住铺天盖地、身披“阙巩之甲”的周师联军。这种“阙巩之甲”,一般箭头是穿不过的。所以纣王的宿卫军,尽管矢发如雨,也挡不住身披“阙巩之甲”的周兵的追杀。纣王及其宿卫军只好兵撤朝歌寨,在兵撤朝歌寨途中,纣王被周兵捕获。鹿台战役,也便就此宣告结束。这便是我们今天在鹿台能捡到铜镞的原因。纣王的横征暴敛,只是纣王身死国亡的原因之一;而纣王的牧野兵败,却是纣王虐政的总爆发。而我们今天在古鹿台遗址所捡到的这枚铜镞,却是纣王身死国亡的实物见证。

所以,我们从今天在古鹿台遗址所捡到的这枚铜镞,不仅证明唐鹿台寺为古鹿台,而且也证明纣确是朝歌的,尽管目前淇县还没有发现什么龟甲兽骨。

选自--田涛《纣都朝歌》91.6.21初稿91.7.4再稿

试谈武王伐纣的几个问题

一、《利簋》的发现

武王伐纣是我国历史上的一件大事,尽管史书多有记载,但由于人们对《尚书》的怀疑,因而对这一历史事件,也便打上问号。然自1976年青铜器《利簋》在陕西临潼出土后,人们才为之冰释。《利簋》的出土,证明了武王伐纣的日期都是真实可靠的。原因是《利簋》的器内上有铭文四行共三十二个字。铭文曰:

征商,住(唯)甲子朝,岁

鼎(贞),克 夙文《有》商。辛末

王才(在) ,易(锡)又(右)

事利金,用乍(作) 公宝 彝。

铭文共分两段,第一段:右事卜问;第二:赐金铸器。第一段铭文的意思是:武王征商,在甲子那天朝上,举行岁祭,进行贞问,说一定能够取得胜利,早晚即可占有商国。第二段铭文的意思是:辛末那一天,武王在 ,赐给右事利一批黄金,右事利用它铸了一件宝 彝器。

从《处簋》的铭文看来,《利簋》是武王的右事利,用武王赐给他的黄金,铸的一伯彝器。我们要问,武王为什么要赐给右事利呢?铭文上虽没有说,但铭文的第一段同内容已给我们透露了一点信息,说明武赐金与武王伐纣命右事利占卜有关。甲子那天朝上,决战迫在眉睫。武王面对“其会如林”的纣王大军,尽管自己昨夜梦中确曾战胜纣王,但今日战争能否取胜,还拿不准,所以,命右事利替他卜问,卜问的结果,原来卦象大吉。武王认为“朕梦协朕卜,袭于休祥,戎商必克”,从而更增强了战胜纣王的信心。武王在誓师毕,即命令师尚父与百夫致师。吕尚带领戎车三百五十乘,士卒二万六千二百五十人,虎贲三千人冲向纣师。想不到纣师虽众,皆无战之心,纣师皆倒兵以战,以开武王。连姜尚也被这种始料不及的现象给弄懵了,等到清醒过来,赶忙指挥大军顺势掩杀过去。这时武王的联军却如山倒坡滑,一败涂地。尽管纣王在玉门外组织了“背城战”也没能挽回败局;后又转战鹿台,终于在逃亡朝歌寨途中被擒身亡。一场偌大的战争,便如此三七二十一地收了场。所以荀况在他的《儒效篇》中说:“武王之诛纣也,……厌旦于牧之野,鼓之而纣卒易乡(向),遂乘殷人而诛纣,盖杀者非周人,因殷人也。故无首虏之获,无蹈难之赏”。荀子的话,说:“遂乘殷人而诛纣,盖杀者非周人,因殷人也”是对的;但说“无首虏之获,无蹈难之赏”,是不符合事实的。因为战争结束之后,武王也曾大“封功臣谋士”(见《史记·周本纪》。武王的右事利也因卜得吉卦,鼓舞了士气,对赢得战争的胜利,起了一定作用,所以也受到武王的赏赐。

二、武王观兵之说不可信

《尚书·周书·泰誓序》说:

“惟十有一年武王伐殷,一月戊午,师渡孟津,作《泰誓》三篇”。

孔安园在传“惟十有一年武王伐殷”一句时说:

“周自虞、芮质厥成,诸侯并附,以为受命之年,至九年而文王卒。武王三年服毕,观兵孟津,以卜诸侯伐纣之心。诸侯佥同,乃退以示弱”。

这就是“观兵说”的来源。孔颖达的《正义》重复了孔安国的这个说法,司马迁的《史记》也重复了孔安国的这个说法。其实,孔安国的“观兵说”并不可信。一则《周书》并无观兵的记载。再则孔安国的解释,也未尽情理。因为武王为了卜诸侯之心而出兵伐纣,是要冒很大风险的。武王出兵伐,诸侯可能闻风而动;也可能闻风不动。如果诸侯对武王的兴师伐纣,闻而不动,一旦纣王兵来,武王岂不轩势单而败亡?从文王为报杀父之仇,忍辱五十年;武王为削足之恨,忍辱十一年来看,武王决不会贸然出兵的。此其一。司马迁意会孔安国的“诸侯佥同”为“诸侯不期而会盟津者八百诸侯”(见《史记》P120)。按八百诸侯中,不少诸侯地居僻远之壤,在当时通讯条件尚差的情况下,武王兴兵之事,有的不可能知道;即使闻讯前往,又限于当时的交通条件,也决不会在同一个时间到达,所以说“不期而会盟津,”是不可能的。此其二。“诸侯佥同,乃退以示弱”,未曾交兵,即引兵而退,诸侯的心会不服的。司马迁为圆其说,说“女未知天命,未可也”(P120)。武王既知天命,知纣王尚未可伐,为什么自己还要出兵伐纣呢?以此说服诸侯,诸侯会心悦诚服吗?此其三。再者武王东观兵,行前有誓师,渡河有军令。武王造如此大的声势,纣王竟毫无反应?任其自由来,自由去,揆诸情理,也绝不会如此。此其四。从上面分析看来,武王“东观兵”说是不可信的。那么孔安国的“东观兵”说缘何而生?我们且看《尚书·泰誓》对武王伐纣的记载:《泰誓序》曰:“惟十有一年武王伐殷,一月戊午,师渡孟津”。而《泰誓》正文曰:“惟十有三年春,大会于孟津”。事情是一件,而时间迥不同。所以孔安国为统一这个矛盾,便把十一年作为观兵之年,十三年作为伐纣之年。但据宋夏撰写的《尚书评解》说,“武王伐纣为十一年,十三年必传写之误”。清梁玉绳的《史记志疑》(以下简称“志疑”)对武王观兵说亦持否定的看法。梁氏说:“《殷》、《周》两纪。《月表》、《齐世家》、汉《律历志》、《竹书》俱称武王观兵孟津而归,居二年乃伐纣。故《礼·乐观》云:‘武王而北出,再成而灭商’,盖本于汉初伪《泰誓》也,而晚出之《泰誓》遂撰‘观商于商’之语。然《中庸》‘一 衣而有天下,’即《史》载刘敬说高帝亦云:‘武王伐纣不期而会孟津之上,八百诸侯皆曰:“纣可伐矣”,遂灭殷’。故宋儒均言武王无还师再举之事“(《志疑》P67)。又说:“自晚出《泰誓》有‘十三年’,而以年为武继文,违经背义,莫斯为甚。《史》同《书序》,本无讹谬,故欧!

阳子《泰誓论》、邵子《经世论》、胡子《大纪》,并作十一个,以‘十三年’为非也”(见《志疑》P84)。所以说,武王观兵之说不可信。

三、师渡孟津还是师渡汜水

武王伐纣,从哪里渡河?史书的记载是师渡孟渡:

“惟十有一年,武王伐殷。一月戊午,师渡孟津”(《尚书·泰誓序》)。

“既戊午,师逾孟津”(《尚书·武成》)。

“十一年二月戊午,师毕渡盟津”(《史记·周本纪》P121)

而陈昌远先生在他的《从<利簋>谈武王伐纣的几个问题》(《河南师大学报》80.4)一文的第二部分却提出了“师渡汜水”的说法。其主要理由是:孟津渡口河身狭窄,水流湍急,不易渡;而汜水渡口河身较宽,水流平稳,沙滩多,水又浅,容易渡。按夏、秋河汛,孟津渡口是不好渡过的。但冬天水浅河封,渡口河身狭窄,岂不反成为渡河的有利条件?按武王伐纣,兵抵孟津,时在丁已日,即周历一月二十七日,殷历腊月二十七日,离冬至只有两天。天气早已寒冷,大河已冰封。水流湍急的孟津渡口,早已变成平地。致使武王大军的四千辆兵车,得于一日一夜间渡过大河。有没有文献可证呢?据《国语·周语》载:“幽王二年,西周三川皆震。伯阳父曰:‘……昔伊,洛竭而夏亡;河竭而高亡。……’”。伯阳父说的“河竭”即大河冰封,河水不流。大河的冰封,给武王的渡河造成了有利条件。否则武王的四千辆兵车,是难于一日一夜间渡过大河的。职不是大河的冰封,即使在河身宽,水流稳,沙滩多,水又浅的汜水渡口,武王的四千辆兵车也给于一日一夜间渡过大河。陈先生只看到孟津渡口河身窄,水流湍急的一面;没有想到孟津渡口还不冰封河竭的时候,因而提出“师渡汜水”说,可惜是站不住脚的。又《尚书·禹贡·正义》:“传云地名,谓孟为地名耳。杜预云“孟津,河内河阳县南孟津也,在洛阳城北,都道所溱,古今常以为津。武王渡之,近世以来,呼为武济”。可证武王伐纣,是从孟津渡河北上的。此外,陈先生又以偃师县名来历,来证明武王是从“师渡汜水”的。他说:“如果武王伐纣从孟津不东进,绝对不会从东回师息戎”(P33)。陈先生的话其实也未必。难道武王不从孟津东进,就不能从东而回了吗?我们认为武王伐纣的进军和回师,并非一条路线。进军是从孟津渡河北上的,而回师是从荥阳汜水落石出渡河西上的。因为武王回师的时候,已是四月份天气(因为当年闰一个二月),正是黄河的桃汛期,正当孟津渡口河水湍急的时候,所以武王选择在荥阳汜水渡河西上,至亳殷,改亳殷为偃师。所以陈先生说不从孟津东进,就不能“从东回师息戎“的说法,也是站不住脚的。从上年看来,我们认为史书所载武王伐纣师渡孟津的说法,还是正确的。

四、牧野之战有没有激烈 的战斗

陈昌远先生在他的文章第三部分第一段的结尾说:“这些记载都说明商周牧野之战,从天还没大亮,军队刚一接触,武王的军队很快就把殷纣王的十七万军队全部消灭了”(《河南师大学报》80.4)。第三段又说:“武王伐纣的牧野之战,殷纣王的溃败与纣的军队前徙倒戈以迎武王是分不开的,由此可见,牧野之战并没有经过激烈的斗争”(P35)。下面陈先生又引《孟子》的话、《荀子》的话、《淮南子》的话,再次证明说:“牧野之战是没有经过什么激烈的战斗”(P36)的。陈先生在肯定了他的论点后,又批判了《论衡》及顾颉刚先生的论点,说:“《利簋》的发现,进一步证明那种认为牧野之战‘赤地千里’‘血流漂杵’的说法是不符合实际的”。按“赤地千里”、“血流漂杵”固然是夸大之词,但牧野之战,真的象陈先生所说的“没有经过激烈的战斗”吗?我们且看纣王的军队,不单是奴隶兵,还有小人和宿卫军。即使奴隶们无战之心,希望武王早打过来,他们都倒戈以击,傍戟而战;但还有小人和宿卫军组成的后军,并不如此。保家卫国的战斗是惨烈的,牧野战败后的纣王,又在玉门外组织后军与周兵作殊死战,这个战斗也是动天地、泣鬼神的,说血流启遍地,沧河水赤,是不为过的。玉门再败,纣王又转鹿台,争生存的斗争也是惨烈的。以致今天我们还能在鹿台遗址捡到当年战争遗留下来的箭镞。因而说武王所以取得“牧野之战”的胜利是由于前徙倒戈是对的,但说牧野之战,不经过激烈的撕杀,武王兵不血刃而即取得天下的说法是不确的。我们只要看看武王克商之后,殷遗民的复国战争一起再起,我们便可知道“牧野之战”是不是职陈先生所说的那个样子了。

至于殷纣王牧野兵败,以致身死国亡的原因,陈昌远先生引《孟子·离娄》上的段话:“纣之失天下,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施尔也”,孟子的这番话,说的倒是很中肯的。

选自——田涛《纣都朝歌》92.5.12初稿 18.再稿于郑

殷纣王牧野兵败原因的探讨

漫谈殷遗民的遭遇及其下场

周武王率大军进了朝歌以后,看到殷社的破旧,纣宫的脏乱,当即命人整修了殷社,打扫了纣宫。次日即乙丑日,武王祭祀殷社,向天下公开宣告:“周革殷命,明承开统”。从此,周武王便名正言顺地成了天下诸侯的共主,周朝的开国皇帝。然而,此时武王的心,却“荒荒若天下未定”(《尚书大传》)。原因是天下虽然归了周,但是以一个地方百里的小国周,如何去统治一个“邦缠畿千里”的大邑商,“将奈其士众何”?所以,周武王在祭祀殷社后,即在纣宫里,分别召见太公、召公和周公,征询他们的意见。太公进去说:“这个容易,把纣王宗室大臣,文武百官,统统给杀掉,天下岂不就太平了”。武王说:“不可”。召公进来说:“投顺的,说留他一条性命;不投顺的,就把他杀掉”。武王说:“不可”。接着周公进来说:“依我的意见,还是让他们各住各宅,各种各田。不分什么周人、殷人,有才干的就给他官做,犯了法的一律惩办”。周公的这番话,倒大大地打动了武王的心。他认为只有这样,才是稳定了殷遗民的万全之策,但是武王还是不放心,他跟周公又四处访问了一些殷的贤人、长者,问他们殷何以兴,何以亡;问他们都想些什么?他们都说愿行“盘庚之政”。武王于是根据殷民的要求,采取了以下几条措施,以作善后:

一、保留殷嗣子武庚的位置“武王把殷遗民统统封给武庚,让他住在纣王的京师里比诸侯,以续殷祀,推行”盘庚之政“。武王把殷畿分为邶、鄘、卫国,封给他的兄弟霍叔处、蔡叔度和管叔鲜。名义上是辅佐武庚以和其民,实际上是对武庚进行监视,人们称为“三监”。

二、释放政治犯:武王命召公、毕公,从羑里放出来被囚禁的箕子和百官大臣。

三、昭雪冤抑:武王特别为丞相商容,洗刷了罪名,恢复了名誉。

四、褒杨忠烈:武王命宏夭封了比干的墓。

五、赈济贫困:武王命南宫括散鹿台之钱,发钜桥之粟,赈济贫困的小人,甚至奴婢。

武王做了这些善后的工作以后,诸侯的军队,便陆续撤出朝歌,各自回国去了。武王的军队,簇拥着九鼎,也回镐京去了。路过西河,武王“纵马华山之阳,放牛桃林之墟,偃干戈,振兵释旅,示天下不复用也”(《史记·周本纪》)。一朝翻天覆地的改朝换代的大革命,说起来也只是杀了一个纣王,置了一个“三监”,迁了一个九鼎。其余原照旧班,鹿台依然高耸入云,斮胫河依然潺潺南流,天下好象没有发生什么事一样。

天下真的从此太平了吗?周以弹丸的百里之疆,而竟灭了一个“邦畿千里”,立国六百年的大邑商。不要说纣王的百官大臣,咽不下这口气,就连那些方国诸侯们也不服气。但问题并没有发生在他们身上,问题却出在周的内部。周武王回镐京后,在克商的第二年便晏了驾。武王死后,幼子诵代立,是为成王。成王还是一个十三岁的孩子,天下又初定未集。这时辅政的周公,害怕天下诸侯畔周,于是便摄行政当国。 这却惹丐了管叔、蔡叔等群弟的怀疑。时管叔流言于国,说“周公将不利于成王”(《史记·鲁周公世家》),继而挟武庚畔周。为了平息武庚的叛乱,周公“内弭父兄,外抚诸侯”(《逸周书·作雒解》),发《大诰》,要天下诸侯勤王征殷。成王二年,周公率大军二次东征。大军直捣朝歌,殷大震溃。武庚弃城西奔朝歌塞,打算据守,以待援军。结果在西途中,中矢身亡。今有淇县西大石岩村的太子武庚墓为证。周兵攻下朝歌,放火烧毁了纣王的宫殿,管叔自经死,蔡叔回郭凌,周兵把参与武庚叛乱的殷百官大臣及三监之民,统统迁到九毕。周公继又征伐了熊、盈等十七个方国,战争打了三年,叛乱才算平定下来。这时周公奉命把武庚遗民,一部分封给微子启,以代殷后,建立宋国。一部分封给武王少弟封为卫康叔,建立卫国。但是天下仍然没有安定下来。因为从武王伐纣到成王即政,新朝周虽然也封了不少诸侯,但在当时来说,毕竟还是少数。天下诸侯大部分还是纣王的旧国,他们有的仍然心存纣王,不服周国。所以在周公归政第二年,奄和淮夷又叛。这次成王御驾亲征,平息了叛乱。从此,成王的威望,才在诸侯的心目中,开始树了起来。五月丁亥,成王自奄回到宋周,发布了《多方》文诰后,天下诸侯,才逐渐服从周的统治。加以周公“封建亲戚,以蕃屏周”(《左传》),此后,新朝周的政权,才逐渐巩固起来。在这个基础上,我们谈谈殷遗民的遭遇及其下场。

一、纣王的宗亲:

纣王的诸父箕子:纣王克商,箕子从羑里被放出来后,周武王特地访问了他,问他殷何以亡。箕子不忍言殷之恶,以《洪范》之道说周。武王大概还请箕子在新朝周做官,被箕子谢绝了。因为他和比干、微子说过,殷亡之后,他们不能做周朝的臣仆。不过象箕子这样身份的人,不在新朝做官,周武王是不放心的,箕子似乎也觉察到这一点,认为自己在国内终难存身,据说便和康侯等几位志士,偷偷地东渡大海,不知所终。

纣王的叔父比干:当年比干为了殷朝社稷直谏纣王,被纣王剖心之后,纣王余怒未息,又命费仲带领宿卫军把比干相府,团团围住,要将他满门抄斩。这时比干的正妃陈氏,次妃黄氏。都身怀有孕。黄氏被捉去后,被纣王剖腹惨死。而陈氏却被同情她的一个宿卫军偷偷放走。陈氏星夜逃出朝歌,在牧邑一带山林深处的石洞内产下一子。这时纣王追赶陈氏的宿卫军,正路过这里,听到婴儿的哭声,进入山森搜查,问陈氏所抱婴儿姓名。陈氏急中生智,指树林为姓,指山泉为名,说叫林泉。因与比干姓氏不同,追兵这才放过他们。宋嘉祐六年的《林氏家谱·谱识》,也记载了这件事,说:“比干忠谏而死,正妃陈氏避纣难,于长林生子泉”。武王克商,命闳夭封比干墓后,又派人四出寻找比干正妃陈氏的下落。后来终于在长林石洞中找到陈氏母子。武王封陈氏为“英烈夫人”,赐比干的儿子为林姓,将名安泉改为坚。并把林坚封国清河郡(也称博陵郡,又称西河郡),封户两千,世袭爵位。唐朝太常博士林宝马的《元和姓篡》也说:“武王封比干之墓,召其子于长之石室,封爵博陵候,赐姓林氏,而林之姓,从兹而得也”。明代的《元和姓氏篡辩》也说:“林氏出自比干之子坚,始于长林受姓”。博陵郡在今河北省安平县一带,林氏遂出居于此。三千多年来,比干的子孙,蕃衍至今,分支遍天下。(见耿玉儒《林姓宗祖比干》)

纣王的庶兄微子:微子为纣王庶兄,在朝为卿士。见纣为政淫乱、沉酗于酒,眼看殷朝的社稷就要毁在纣王的手中,数谏不听,于是便对箕子、比干说明自己的心意:“国治身死不恨,为死终不得治,不如去”(《史记·宋微子世家》)。于是便隐身于辉县共山头。武王克商后,派人把他请了回来,要给他官做,他和箕子一样也谢绝了。微子之为人如此,而司马迁在他的《史记·宋微子世家》里却说:“周武王克殷,微子乃持其祭器造于军门,肉袒面缚,左牵羊,右把茅,膝行而前以告,於是武王乃释微子,复其位如故”。以微子之为人,当不至自我卑污到如此地步。微子在朝,仅一卿士而已,何罪之有?而肉袒面缚,求武王释罪?又告武王何事?告纣之恶,纣已死;求复已位,国已亡,有何位之可复?司马迁的这段话。可能抄自《左传》逢伯对楚子所说的话,而未斟酌其是非。武庚畔周后,微子接受周命,代殷后,建国宋,“作宾于王爱”(《尚书·微子之命》)。微子死后,不传子而传弟衍,历二十五世,传王三十二。

二、纣王的百官大臣:“牧野之战”,王师一败涂地,接着纣死国亡。这种闪电般的变化,使纣王的百官大臣,个个目瞪口呆,及至清醒过来,天下已变了颜色。他们对殷商之亡,不甘心也不服气。但事已至此,一时也无呆奈何,好在武王把武庚封在纣王的京师里比诸侯,他们仍住在京师,又在武庚驾前做官,只是不那么威风了。但是他们的不甘心殷商这样的命运,他们无晨不在等待着“变天”!机会终于来了,管叔畔周,武庚也乘机进行“复国”。纣王的百官大臣,认为时机已到,于是便附从武庚叛周。想不到周公二次东征,周兵的凌厉攻势,一下子拿下来朝歌。武庚败亡,他们这些人都做了俘虏。他们先被迁到九毕,成周既成,他们又被迁到成周。他们这些人,既是殷朝的权贵,又是这次叛乱的参加者。他们是殷民中的顽固派。把他们从朝歌迁到洛邑来,他们思想上有怨恨又有疑虑。怨恨的是他们生活上的安宁被打乱了;疑虑的是他们不知道新政权会不会把他们杀死。所以,要想转变他们的思想,必须向他们亮明新政的政策,用政策去征服他们,使他们安下心来,重新做人。所以周公向他们发布了《多士》这篇文诰。 在这篇文诰里,周公有针对性地说了以下几个问题:一、向他们说明这次变革是秉承上帝的意旨。“匪我小国敢(102页)殷命”,是殷王不把上天的教导和小民的疾基苦放在眼中,上帝才给殷降下丧亡的大祸。殷的灭亡和夏一样,都是咎由自取。二、说明把他们迁到成周来,是因不“你们无视法度”,是“你们先闹事叛变”,祸是你们自取的。把你们迁到这里来,是为了让你们远离恶俗,便于改恶从善,对你们是大有好处的,你们也不要再违抗了。三、你们这些人,也知道只有你们的先人“有典有册”。在这些典册上既载有殷革夏命的事,也载有夏朝的遗命,有在商朝做官的事。关于这个问题,我今天可以向你们宣布:只要你们能顺从地臣服我们,你们不仅仍然可以各人有各人的地,各人有各人的宅;并且我还要从你们中选拔有才德的人,按照殷的故事,任用你们在朝中做官。所以,我瑞说一遍:把你们迁到成周,决不是为了杀死你们,而是要教育你们,改过自新。只要你们敬行顺事,上天也会可怜你们,否则你们不但会失掉你们的土地,而且还呆能受到上天的惩罚。

后来,大概是由于武庚已死,叛变的方国,一个个被征服;周的政权,一天于巩固起来,加上成周八师的镇压,这些殷纣的卿士、百僚、邶鄘卫之众,也便老老实实地安下心来,在成周的新居,去蕃衍他们的子孙了。

三、纣王的小人:武王克商以后,把纣子武庚封在纣的京师里比诸侯,治理他父王遗民。在三叔的监视下,倒也小心翼翼地遵循武王之命,推行“盘庚之政”。所以殷的小人,倒也过了几年安生的日子。武王死后,武庚畔周。三监遗民,一部分因参加叛乱被迁往成周,下余殷民,一部分给了微子,建立宋国;一部分给了康叔,建立卫国。在卫国,因为康叔年少,周公怕他荒佚,治理不好国家,因而申告康叔:务必爱民;纣之亡以淫于酒。酒之失,妇人是用,纣乱自此始。由于康叔能遵循周公的教导,因而能和集其民。殷民在康叔的治理下,他们于农事完毕之后,还能牵着牛车,到外地去做些生意,养活他们的父母。这时,他们除吃饭外,还可以喝点酒,周人也不限制他们,因机时殷民大悦。康叔的后代,从卫康伯到卫懿公,有四百多年,一直在朝歌立国。天长日久,也便不分什么殷人周人了。卫懿失国后,卫国又迁都楚丘、帝丘、野王,最后亡于秦。

四、纣王的手工业奴隶;武庚畔周后,纣王手工业奴隶,也被瓜分了。除殷民六族; 氏、徐氏、箫氏、索氏、长勺氏、尾勺氏,分给了鲁公,成了鲁公的手工业奴隶;殷民七族:陶氏、施氏、繁氏、 氏、樊氏、饥氏、终葵氏,分给了康叔,成了卫国的手工业奴隶;怀姓六宗,分给了唐叔,成了晋国的手工业奴隶外,大部分到了周王室。春秋以后,王室衰微,有些手工业奴隶,便分散到各诸侯国。后来又由于公室陵替,他们便流落在民间。他们在城市里,依靠手工度日,便成了工肆之人。他们的子孙便成了小手工业者、小商贩者。

五、纣王的野战军:武王伐纣,由于牧野之战,神速般的结束,接着纣王遭擒被杀,周武王事故顺利地取得了政权,因而纣王伐东夷的野战军,只好留在东夷,没有再撤回来。武庚的复国,是以东夷中的徐、奄、簿姑、熊、盈等方国部落为主力的。其实真正的主力是纣王留在东夷的野战军。可是,想不到周公二次东征,又神速般地占领了朝歌,周兵的到来,完全打乱了他们复国的阴谋。从而使他们为之震惊而纷纷作鸟兽散了。武庚也死于逃往朝歌寨的路上,武庚的复国梦,就这样破灭了。周公知道武庚复国的实力在东夷,而东夷的实力是纣王留下的野战军,不消灭纣王这支野战军,国家便永无宁日。于是周公又继续东征徐、奄,这必然与纣王珠野战军相接触。复国与镇叛的战争是惨烈的,从周公用了三年时间才平息了武庚复国的叛乱,可以想见当年纣王的野战军为了复国所付出的牺牲是多么惨重!他们复国的战争虽然被镇压下去了,而心中复国的怒火,并没有被熄灭。周成王八年,徐、奄又叛,而主力又必然是纣王珠野战军。结果成王又很快地镇压了这次叛乱。成王回镐京后,接着发布了《多方》文诰。成王的《多方》文诰,象爆发了一颗原子弹,对纣王的旧国,起了很大的震慑作用,随着新朝周的政权,尤其是齐、鲁、卫等封建国家政权的日益巩固,迫使分散潜伏的纣王野战军和徐、奄等国不愿作周顺民的殷遗民无立足之地。他们的出路,只有离开大陆,奔海外。据说他们有的便逃往当扶桑国。即今之墨西哥。据房仲甫先生的《扬帆美洲三千年——殷人跨越太平洋初探》(见1981年12月15日《人民日报》)一文所说,他们在墨西哥的拉文塔(laventa)地方,建立了自己的都城。如今“在这里发现了众多有浓厚中国商代文化特征的遗物和遗迹”。说明当年这些跨越太平洋的殷遗民,便在这里蕃衍他们的后代。

以上我谈了武王克商后殷遗民的遭遇及其下场,为关心殷遗民问题的人,作了一个简略的交代,也为对这个问题有兴趣的人,提供了一个可供思考的线索。

选自——田涛《纣都朝歌》1991.5.1稿 1995.3.1再

殷纣王之死

殷纣王五十二年,周武王伐纣。牧野一战,纣师由于前卒倒戈,战争上败涂地。纣王身死国亡,六百年殷商社稷,毁于一旦。但有关纣王的死,说法不一。

司马迁在《史记·殷本纪》中说:

“甲子曰,纣兵败。纣走入,登鹿台,赴火而死。”

司马迁在《周本纪》中也说:

“纣走,反入登于鹿台之上,蒙衣其殊玉,自燔于火而死。”

根据司马迁的这一记载,则纣王是在牧野兵败之后,反走登于鹿台,自焚而死的。这就是纣王自焚说的来源。由于司马迁的这一记载,关于纣王的死,后世多从此说。但司马迁的这一说法,不无令人可疑之处。如司马迁所说,纣王必是在牧野兵败之后,感到日暮途穷,反戈无力,愧对其列祖列宗,遂登鹿台自焚而死。既是如此,纣王为什么不退走王宫,死于宗庙,一表其愧对其列祖列宗的心迹,而却登上鹿台自焚而死?鹿台是纣王藏财聚宝的地方,难道是舍不得他的财宝,才赴鹿台而死,但自焚而死,又何能有助于他财宝的保存?且以纣王的为人,刚强自信。他决不会因一次战争的失败,而即自寻死地。何况牧野的占败,纣王是不甘心的。他自信有翕在天,他不相信一个地方百里的小国,会把他打败!从而心灰意冷。自焚殉国,何况纣王还有他的野战军呢?所以司马迁的纣王兵败自焚说是不可信的。司马迁在他的《史记》中,结纣王的死,也曾提出过不同的说法。且看《史记·齐太公世家》说:

“十一年正月甲子。拆於牧野,伐商纣。纣师败绩。纣反走,登鹿台,遂追斩纣。”

《史记·鲁周公世家》也说:

“十一年,伐纣,至牧野,周公佐武王,作《牧誓》。破殷,入商宫。已杀纣,……。”

根据司马迁的这一记载。可知在当时,有关纣王的死,除自焚说外尚有被武王擒杀的说法。司马迁的这个说法,是否空无所据?我们且看早于司马迁的史书,对纣王的死是如何说的。

“纣克东夷,而殒其身。”《左传·昭公》

“纣无待之备,故杀。”《墨子·七患》

“武王胜殷杀纣。”《墨子·辞过》

“此即武王之所以诛纣也。”《墨子·非攻》

“昔者,武王之攻殷诛纣也,……。”《墨子·明鬼》

“武王杀纣于鄗宫。”《尸子》

“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”《孟子·梁惠王》

“武王亲禽受于南单之台,遂分天下之明。南单之台,盖鹿台之异名也。”《竹书纪年》

“武王将素甲三千,战一日,而破纣之国,禽其身,据其地。而有其民,天下莫伤。”《韩非子·初见秦》

“而武王擒纣于牧野,……”《韩非子·喻老》

舜逼尧、禹逼舜、汤放桀、武王伐纣。此四王者,人臣弑其君者也,……。”《韩非子·说疑》

“武王虎贲三千人,简车三百乘,以要甲子之事,於牧野而纣为禽。”《吕氏春秋·简迭》

“汤、武有放、杀之事。”

注:成汤放桀於南巢,周武杀殷纣於宣室。”《吕氏春秋·当务》

“故选车三百,虎贲三千,朝要甲子之期,而纣为禽。”《吕氏春秋·贵因》

“纣居於宣室,而不反其过,而悔不诛文王于 羑里。”《淮南子·记论训》

“武王甲卒三千,破纣牧野,杀之于宣室。”《淮南子·本泾训》

从上述史料,可知司马迁在《齐太公世家》和《鲁周公世家》所说纣王是被武王擒杀的,是有根据的。但早于司马迁的史书所说纣王的死,除说纣王是被武王擒杀外。也有说纣王是身斗而死的。如贾谊的《新书》说:“纣走,还走寝庙之上,身斗而死”。在司马迁后世的传说中,也有说纣王是战死的(见《封神演义》)。但不管是史书还是传说,都没有说过纣王是自焚而死的。我们不知道司马迁在《史记》的《殷本纪》、《周本纪》中根据什么说纣王是自焚而死的!总之,根据史书所记,纣王的死,不外在班次:一、自焚说。二、擒杀说。三、战死说。这三说中自焚说是不足信的,身斗于玉门外是可能的,被武王所擒杀,怕是纣王身死的真正原因。试申述:

牧野之战,纣师虽因前徙倒戈,战争溃败下来,但纣王的军队,不单是奴婢和战俘,还有自由民和宿卫军。他们于前徙倒戈后,虽然被迫且战且退,但在玉门外,他们必然被纣王重新组织起来与周师作背城战,以挽回失败的战局。这时在巍峨的玉门关外,必然曾展开一场惨烈的争存亡的战斗。但见战车驰骋,烟尘弥漫,刀光剑影,血肉横飞。双方撕杀之烈,拼搏之惨,天地为之列光,鬼神为这饮泣。尸横遍地,沧河水赤。但由于纣王的前军,参加了周师的阵列,使周师的战斗力,大大地加强。玉门关一仗,纣王又打败了。不得已展开一场惨烈的撕杀,这由今天在鹿台捡到的铜镞为证。但由于武王的甲士个个都是披有“阙巩之甲”,这种甲是箭穿水透的。尽管凭险顽抗的纣师矢飞如蝗,也奈何不得步步进逼的周军。纣王只得撤兵朝歌寨,但在撤兵朝歌寨途中,纣王被周兵所擒获。被擒的纣王,据说先被囚于宣室,后来终于被周武王所杀死。

因而我们认为,纣王是被周武王擒杀的说法是可信的。

选自——田涛《纣都朝歌》

1992.9.18稿

|