|

|

时间:2020-6-29 17:43:27 作者:唐际根 编辑:国家与文明 国家与文明 | 唐际根 : 历史传说能否求证——商王朝、夏王朝与上古五帝唐际根 北京大学人文社会科学研究院 昨天

国家与文明 国家起源,与中国文明起源问题,是20世纪以来引起长久学术争论的问题。对中国来说,国家的起源在很大程度上已经等同于文明起源。这个问题对于传统文献史学而言,似乎可以是不证自明的。但对于现代史学而言,却是一个全新的挑战。一方面,传统文献记载支离破碎无法在现代史学方法论中得以自明;另一方面,因为讨论对象差异、学科背景不同、学派师承有别所造成的理解分歧,造成诸如“国家”、“文明”之类的概念与阐释理论长期以来人言言殊。因此中国国家起源研究很长一段时间都处在不同学科各自表述的阶段。自上世纪 20 年代考古学出现并介入中国上古史重建研究之后,中国文明起源的问题被科学地提出,并随着考古学科的发展与基础材料的积累而逐渐明晰。值此疫情期间,文研院希望延续既有的学术关怀,推出一组学者的文章,尝试梳理近年来学界在“国家与文明”议题上的重要进展。

今日我们推出该系列的第十篇,南方科技大学文化遗产实验室唐际根教授的《历史传说能否求证:商王朝、夏王朝与上古五帝》。夏王朝真的存在吗?夏王朝的遗址找到了吗?长期从事商代考古研究的唐际根教授,常常要面对这样的疑问。如今,人们变得不再相信司马迁,不再相信他所编纂的《史记》,甚至有些学者对出土文物形成的“证据链”也提出质疑,一味的将求证历史的“门槛”提高,却只为表明自己的“学风严谨”。与此同时,真正的考古学家、历史学家仍在寻找,寻找古人给我们留下的重要证据,即使只能让我们更接近历史真相,也绝不再“原地踏步”。本文原载于《美成在久》2019年4期。 历史传说能否求证 商王朝、夏王朝与上古五帝

一、历史认知挑战历史真相 历史,一般指过去发生过的事情。历史的真相只有一个,然而事发之后,人们对历史的描述却不尽相同,对历史的评介更是千差万别。 安阳西高穴二号墓是否是曹操墓?虽然主流考古学界已经给出了肯定回答,但仍有个别学者持怀疑态度。曹操墓的确认几乎有完整的证据链,但其真实性却仍然被质疑。 曹操墓事件甚至发展成为许多人的情绪宣泄口。有人调侃说,考古队在安阳的一座古墓中发现了两个人头,“经鉴定一个是曹操的,一个是曹操小时候的”。讥笑之余,本是严肃的考古问题被大众娱乐化。也有人为了表示自己“学术严谨”,声称要想证明西高穴二号墓是曹操墓,仅凭出土文物形成的“证据链”远远不够。在这些“无比严谨”的学者看来,要认定安阳西高穴二号墓是曹操墓,唯有墓中的那具男性人头突然睁开眼睛亲自说“我是曹操”。如此严苛的要求,真的是科学态度吗?如果考古学必须这么严苛,即使人头突然开口说话,仍然无法证明他就是曹操。万一这具人头复活后“撒谎”了呢?一个严肃的考古问题,瞬间又与学术立场相关,甚至变成了道德问题。常常有人为标榜“学风严谨”,无视学理,不断拔高标准,将学术研究押往道德平台。

“曹操墓”的墓室结构

曹操墓地表图 这种现象,理论历史学家和理论考古学家早就注意到了。

19世纪初,历史学家本着美好的愿望,呼吁据事直书,不偏不倚,去伪存真,客观描述历史,从而形成名噪一时的“兰克学派”(Ranke School)。“兰克学派”希望将史学与自然科学并列,摆脱哲学与视觉的控制。然而,兰克学派不久即受到“年鉴学派”(Annales School)的挑战。在年鉴学派看来,往事发生在“多重时间”中,要取得客观的历史知识是十分困难的,甚至是不可能的。

考古学的理论发展,也反映了类似变化。上世纪60年代,过程主义考古学(又称为新考古学)兴起,受科学实证主义影响,当时的考古学家信心满满地认为,利用实验考古学、民族考古学和其它科学手段,地下发掘出来的资料可以建立客观的历史知识。然而1980年代开始,新考古学受到“后过程主义”考古学家的多重批判。越来越多的考古学家意识到,人们在寻找历史真相的过程中,研究者的政治立场、人生经历、知识结构和个人爱好都参与了资料解读,因而考古学不可能寻求“绝对的历史真相”。

无论是曹操墓事件,还是历史学家的理论思考,抑或是后过程主义对新考古学的批判,都反映了一个事实:要追求绝对的历史真相几乎是不可能的。然而,无论是历史学中的“年鉴学派”,还是考古学中的“后过程主义”,他们并不否定对客观历史基本事实的探索。考古学的任务就是通过寻找各种材料,尤其是地下的材料,寻找尽可能接近历史真相的知识。撇开对历史的种种评论,历史学家的本质任务,是要寻找最接近历史真相的知识。从学科角度说,考古学、历史学不是万能的,但也不能采取消极和不作为的态度。 二、夏王朝能否求证

按照历史文献记载,商王朝是在推翻夏王朝的基础上建立的。由于长期从事商代考古研究,人们常常问我:夏王朝真的存在吗?夏王朝的遗址找到了吗?

倘若回到上世纪初,这样的问题恐怕根本不会被提出。因为大家都相信司马迁,都相信他写的《史记·夏本纪》。为什么现在夏王朝的存在反倒成了问题呢?是因为有些学者将求证历史的“门槛”提高了。许多人看来,只要不出土文字,就不能证明夏王朝的存在。而且必须是写明了“夏王朝”的文字。按照前述分析,持这种观点的人,显然受到了自己和他人的“道德胁迫”。因为他(她)要表明自己的学术态度非常端正、非常严谨。

夏王朝的遗存非得要文字来证明吗?其实不然。从学理上说,证明夏王朝遗迹,单一的证据当然不行,但如果有严格的证据链,则可以判定为“接近历史真相的知识”。

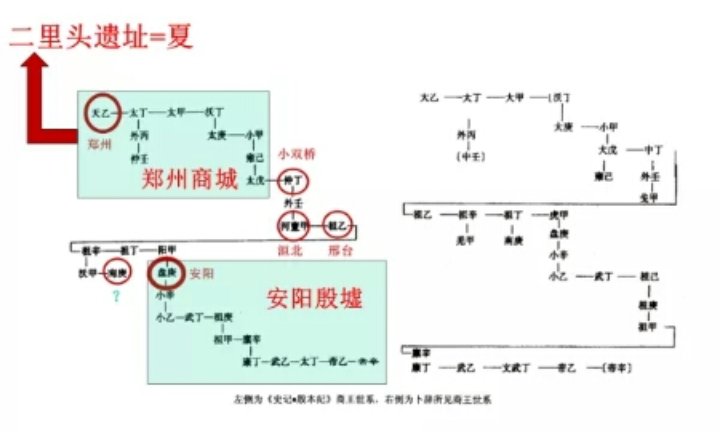

目前考古学界的主流观点,认为河南偃师二里头遗址是夏王朝都城。支撑这一条知识的,便是一系列的证据链。 1937年,第15次殷墟考古发掘场景,摄于殷墟宫殿宗庙区 如同数学家解决问题,夏王朝的论述必须“从已知到未知”。商王朝是已知点,因此论述夏王朝,工作要从商王朝做起。 主流考古学家认为,他们找到了商王朝各个不同阶段的遗迹:安阳殷墟代表商王朝晚期,洹北商城代表商中期,郑州商城则是商王朝早期都邑。然而也有少数学者对此持异议,认为商王朝当前唯一能够被证明的,只有安阳殷墟。因为殷墟发现了甲骨文,而甲骨文刻写着各代商王的谥号,证明了商王朝的存在。而比安阳殷墟更早的郑州商城,是否是商王朝的遗存,值得高度怀疑。没有文字佐证,怎能说这座城就一定是商王朝的城呢?他们宁愿将之称为“二里岗帝国”。 确认商王朝遗存一定要有明明白白的的文字证据吗? 有文字证据当然好,但没有直接的文字,我们也可以通过其它证据形成证据链来寻找历史真相。这条证据链,其起点是大家公认的,可以服众的甲骨文。 从“大乙(成唐)”到“帝辛”,甲骨文契刻了31位商王。从长期的发掘结果来看,殷墟的考古发现只能够与商王朝第20位国王盘庚至最后一位国王帝辛相对应。如果甲骨文是可靠文献,则与商王朝第1至19位国王相对应的古遗存必然存在。传世文献说,商王朝曾多次迁都。如果有遗址年代刚好早于殷墟,文化特征与殷墟同属一脉,又具有都城规模,我们就不得不承认它可能是早于殷墟时期的商王朝都邑。

郑州商城正是这样一处都城。这座古城的年代刚好早于殷墟,规模足以与王城对应,地理位置恰好又与文献中商王朝的都邑“亳”吻合。郑州商城发现的考古遗物(无论是陶器、铜器、玉器),其风格和制造技术都是殷墟同类器物的祖型,这种文化的一致性,也支撑“郑州商城是早商都城”的论述(1)。更何况郑州商城的战国地层中,直接出土了刻有“亳”字的陶文。

刻辞卜甲(蔡小川摄) 然而,上述证据,尚不足以形成证据链。真正形成证据链的,是公元前16世纪至公元前1046年这550年间,考古学家所发现的若干都邑级遗址与文献资料中商王朝的王都迁徙之间形成的“次序耦合与时长耦合”。 从安阳殷墟前推,中原地区文化面貌与殷墟相衔,地理位置也在文献中的商王朝范围内,且具有王都规格的遗址(发现了大型宫殿建筑、城垣、铸铜作坊、大型居民点),目前可列出以下一组: 殷墟(安阳)→洹北商城(安阳)→小双桥遗址(郑州)→郑州商城(郑州)/偃师商城(偃师) 按照文献记载,商王朝曾多次迁都,从最晚的殷墟前推,也可形成序列: 殷→奄→邢→相→隞→亳 文献数据中还有一项重要的信息,即:给出了每个都邑的相应王世。这就意味着给出了每个都邑之间的次序,以及每个都城被使用的时间。 例如按照文献,商王朝最后的都邑“殷”,历时8代12王;而商中期之都“相”,仅经历2代2王;商王朝最早一都“亳”,则经历了自大乙至中丁6代9王。不同时期商王所盘踞的都邑,形成了次序上的规律与时长的差别: 亳(6代9王)→隞(1代3王)→相(2代2王)→邢(3代4王)→奄(2代3王)→殷(8代12王) 上述列出的具有都邑规模的系列遗址,其次序与时长情况如下: 郑州商城/偃师商城(约150年)→小双桥(时间短)→洹北商城(时间短)→殷墟(200年以上) 郑州商城、小双桥、洹北商城等遗址,不但具备了都城规模,还享有与安阳殷墟相同的文化属性,并且地理位置与文献所记录的商都各自对应,而且相互之间形成的“次序与时长”与文献中的商都迁徙大体契合(仅缺一处与文献“南庚迁奄”相对应的遗址)。遗址与文献中都邑迁徙的关系,可用下表来表示: 相关遗址与文献中都邑迁徙关系对比图 考古学找到的“次序与时长”的契合,使得对商王朝都邑的论证形成了可靠的证据链。由此可以认为,商王朝的主要都邑已经被发现,郑州商城是商王朝早期都邑,应该是接近历史真相的基本事实。

有了这个已知基础,便可以讨论夏王朝遗存了。

按照文献记载,商王朝是在推翻夏王朝的基础上建立的。按照王朝更替的规律,如果郑州商城是“最早的商都”,则它可成为夏商两朝分界的标志。如果我们能够找到一处年代刚好早于郑州商城,而且具有都邑规模,其地理范围又被后来的商王朝势力所覆盖的遗址,那么它就有可能是夏王朝的都邑。

河南偃师二里头遗址便是这样一处遗存。二里头遗址面积宏大,在其核心位置发现了大型建筑遗迹,不但发现了宫城,还发现了青铜器和铸铜作坊。这些遗存都表明它具备了都邑性质。主流学术界认为,二里头遗址可能是夏王朝最后一处都邑。为什么呢?

除了二里头遗址本身具备都邑规模之外,最重要的理由是它在年代、地望、文化三方面与文献中的夏王朝最后一都契合。

偃师商城是与郑州商城年代基本一致,且同样有着巨大城垣的商代遗址。这座遗址距二里头遗址的空间距离仅6公里。这样的空间距离,完全符合商王朝推翻夏王朝这样的历史背景。有学者甚至认为,偃师商城正是灭夏之后商人专门为镇抚伊洛河流域的夏人而建。时间上,偃师商城(包括郑州商城)正好与二里头遗址的衰败相接。文化属性上,呈现的是商文化对二里头文化的迅速取代。这些现象,都有利于论述二里头遗址是夏王朝遗存。遗憾的是,当前的考古资料,并未形成类似“次序与时长”那样的证明商王朝存在的证据链,因此比二里头遗址更早的夏王朝遗址还需要小心求证。不过,邹衡分析文献资料后发现,商人伐夏的路线,是从豫北冀南沿太行山南下奔袭,正好符合商文化由豫北冀南向郑州一带和豫西地区发展,最后定点于偃师商城全面取代夏文化的路线,这也算是重要的补证。

当然,夏王朝需要论述的问题还很多,但可以放心的是,二里头遗址是夏王朝遗存这个结论,是建立在可信的“已知点”之上的。从学理上说,我们不仅应该相信夏王朝的存在,并且应该相信已经找到了部分夏王朝遗存,二里头遗址即是这类遗存。

1978年,二里头二号宫殿基址发掘现场 (中国社科院考古所二里头队供图) (中国社科院考古所二里头队供图) 三、传说中的上古“五帝”

《史记·殷本纪》被证实了,《史记·夏本纪》这部分也被证实。作为开篇的《史记·五帝本纪》能否被证实呢?

《史记·五帝本纪》记录了黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,并且提到神农、嫘祖。司马迁撰《史记·五帝本纪》时,显然是按“信史”来记录上述人物的。“五帝”作为中国早期历史真实人物的观念沿袭了2000多年。直到上世纪初,中国现代史学家撰中国通史,有史可考的中国历史应该从黄帝算起,经颛顼、帝喾、尧、舜,直到禹传位于启,夏王朝登场(2)。然而随着现代西方史学传入中国,“五帝”身上的某些神奇荒诞的色彩引起人们注意。受兰克史学影响,要求客观描述历史的学者,开始将黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,与有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏等,一并归入“古史传说时代”。

我们很难相信黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜完全是古人“编”出来的。但我们如何证明他们曾经是真实的存在呢?有学者认为,五帝注定只能存在于“传说”中,因我们根本无法验证有关五帝的记载。一些学者因之对《史记·五帝本纪》采取完全否定的态度,并据此认定,中国的王朝史,只能从夏、商算起。夏商王朝是真正意义上的国家,而“国家是文明社会的总结”,依此推之,中国文明当然只能从夏王朝算起。若这种观念成立,中国哪里来的5000年文明史呢?

我们为什么一定要完全验证有关五帝的记载呢?五帝并非一个整体,本不需要从整体上一次性论证。黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,每一位帝王的文献记录并不相同,有的丰富,有的零散,有的略偏荒诞,有的相对平实。其实只要证明五帝或者五帝中的某一位“帝王”不是虚构的,即打破了《史记·五帝本纪》完全不可信的武断说法。无论五帝的存在是“全真全假”还是“半真半假”,我们或许只能证其一部而不是全部。换言之,我们所说的“古史传说”时代,很可能是部分可证的。

最近学术界围绕山西陶寺古城的性质展开了许多讨论,甚至波及对陕西石卯古城的解读。例如,不少学者将陶寺遗址与尧都联系起来。由于缺少文字作为直接证据(尽管陶寺发现了有限的陶文),各种看法尚停留在学术研究阶段,还不能作为结论,但五帝“传说”部分可证的端倪已现。尧作为五帝之一,有可能会成为第一个被证实的上古帝王。

当然,即使是部分证实,也是极具挑战的课题。学者们有过许多方法论上的思考。例如张光直提出研究中国上古社会的“五道门”(3);李伯谦提出依靠传统历史学、考古学、社会学三条渠道探索传说时代(4);叶舒宪提出使用“四重证据法”思考上古社会的问题(5)。然而宏观的应对之道并不能替代具体问题的解决方法,要最终解决问题,还要靠新的考古发现,并且还有个重要前提,古人的确给我们留下了重要证据,否则我们即使“死等”,也等不来能够解决实际问题的考古资料。

因此,上古历史的研究,要长期秉持“多种解读,各自表述,相机整合”的原则。基于传说的“上古中国”,基于文献的“上古中国”,基于考古资料的“上古中国”,三者可能还要长期并存,我们并不急于关联解读。

注释: (1)邹衡.夏商周考古学论文集[M].北京:文物出版社.1980. (2)20世纪初,史学著作多将传说时代当作历史内容对待。例如1923年由商务印书馆出版的吕思勉《白话本国史》,即以“三皇五帝”、“三王时代”为纲撰写国史。 (3)张光直.商文明[M].辽宁:辽宁教育出版社2002:1-56. (4)论点见本刊李伯谦《古史传说的考古观察:三皇五帝能否求证》一文。 (5)南方科技大学社会科学高等研究院.万年中国说-大传统理论的历史深度.遗产第1辑[C].南京:南京大学出版社.2019:175-191.

|

| <----返回主页 |